Na vida real, o final dos anos de 1990 e início dos anos 2000 foram marcados pelos êxitos históricos do catarinense Gustavo Kuerten, que marcou seu nome na história do tênis mundial e elevou a popularidade do esporte no Brasil.

Na ficção, alguns títulos que têm a modalidade como pano fundo ganharam notoriedade (incluindo “King Richards: Criando Campeãs”, que, baseados em fatos reais, deu o primeiro Oscar a Will Smith em sua carreira).

Mas, a verdade, é que, mesmo depois de vivenciar esses momentos, eu continuo não sendo exatamente uma fã de raquetes e quadras. O que talvez tenham ampliado minhas possibilidades de aproveitar a narrativa de “Rivais” (Challengers) através de todas as – surpreendentes – camadas apresentadas pelo roteiro de Justin Kuritzkes.

O longa começa de maneira frenética, com a história se desenvolvendo durante uma partida de tênis em um pequeno torneio na cidade de New Rochelle em Nova Iorque, cuja importância limitada à primeira vista, logo mostra-se bem maior no que diz respeito à rivalidade de seus oponentes – tanto dentro, quanto fora das quadras.

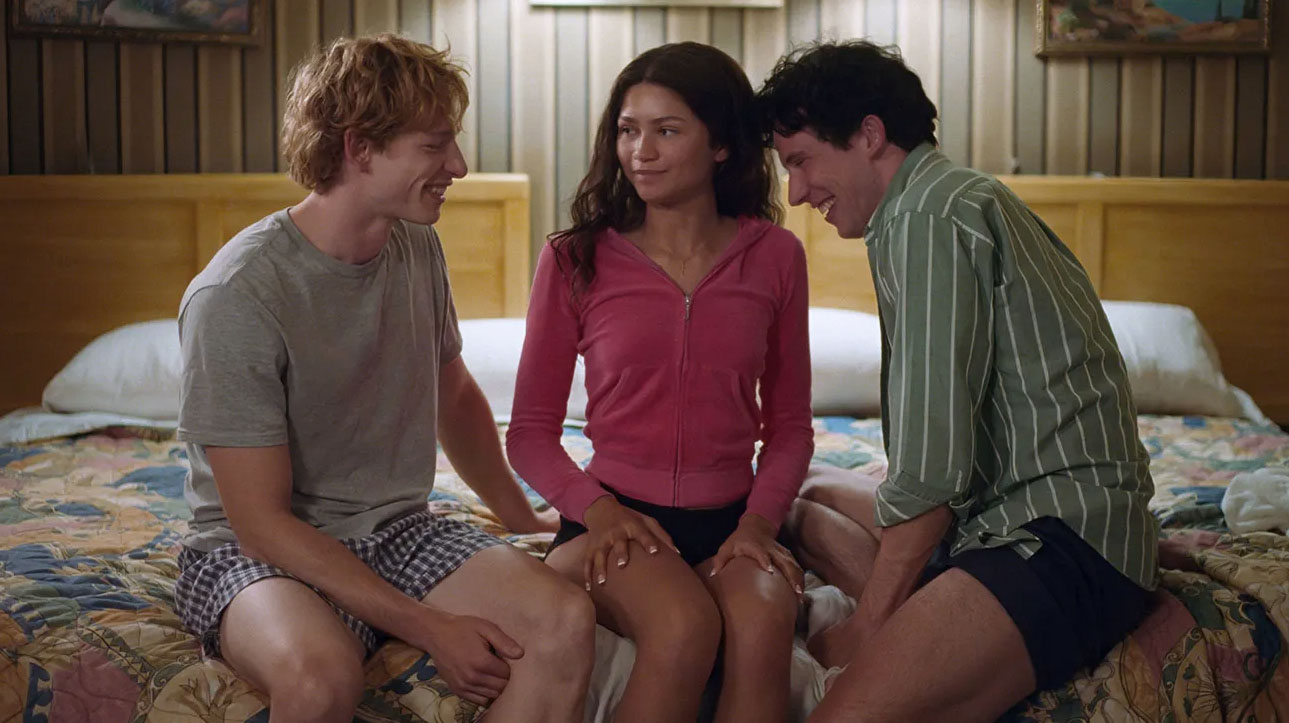

Mesclam-se ao jogo, flashbacks de treze anos antes, quando o prodígio e vencedora do Australian Open Jr, Tashi Duncan (Zendaya), conhece a dupla de tenistas / amigos Patrick Zweig (Josh O’Connor) e Art Donaldson (Mike Faist), cuja parceria (tão repleta de semelhanças, quanto de diferenças) lhes rende o apelido de “Gelo e Fogo”.

Nessa época, Tashi está prestes a disputar campeonatos como profissional, quando sua carreira sofre um irreversível revés. Simultaneamente, ela vê seu relacionamento entrar em colapso, ao perceber que talvez a tensão (sexual, emocional e física) que há entre o trio seja maior do que a capacidade de dominá-la.

Anos e trajetos distintos separam o reencontro dos personagens. Enquanto Art tornou-se um renomado tenista – sob a rígida supervisão da agora treinadora Tashi, com quem se casou – Patrick não conseguiu sucesso algum, mesmo com uma indiscutível competência.

O torneio de pouca (quase nenhuma) visibilidade tem pesos diferentes para os dois ex-amigos: para um, pode ser a redenção de uma temporada fracassada, marcada por derrotas e pelo desejo crescente de aposentar-se. Enquanto o outro enxerga a série de jogos como a oportunidade de ter os holofotes voltados a si, e, quem sabe, conseguir credenciar-se a um Grand Slam.

No meio dessa disputa – de egos e prêmios – Tashi parece manter um inexplicável controle – ainda que a inquietação em seus mínimos gestos e expressões no olhar sejam quase palpáveis. Se eles são os tenistas que correm, suam e buscam pela bola, ela assume o papel de juiz da partida emocional que definirá seus caminhos.

Tudo isso, ao som da trilha sonora eletrônica de Trent Reznor e Atticus Ross, que parece levar o espectador para dentro das quadras, sob a expressiva fotografia de Sayombhu Mukdeeprom (o uso de luz e sombras é primoroso) e o vertiginoso jogo de câmeras imposto pelo diretor Luca Guadagnino. Cabe ainda destacar a sutileza eficaz que a faixa com o sugestivo título “Pecado”, na voz de Caetano Veloso, dá a uma cena repleta de tristes significados.

Equilibrando a balança, o explícito molda apenas o tal jogo decisivo, enquanto a imaginação fica com a responsabilidade de dar ao público as demais explicações. Nesse caso, a famosa expressão “Menos é mais” se faz muito útil e entrega um resultado bem acima do esperado.

por Angela Debellis

*Texto originalmente publicado no site A Toupeira.

Comments are closed.